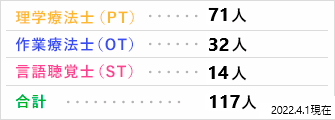

リハビリテーション科

脳卒中や骨折などの運動器疾患、また肺炎や手術後における廃用症候群の患者さんに対して、機能改善や日常生活活動(ADL)の向上を目的に365日体制でリハビリテーションを提供しています。

人材育成として、多職種・各療法士による勉強会・症例検討会を行い知識技術の習熟、客観的臨床能力試験(OSCE)による新人教育、学会発表など組織全体のスキルアップを図っています。

目標

退院後の生活を想定し患者さんに合わせた効果的なリハビリを提供する

方針

- 心身機能の改善を図る

- ADLの獲得に向けて適切な装具・車椅子・福祉用具を導入する

- 疾病のリスクと危険行動を見逃さず、安全管理や感染予防に努める

- 生活場面でのADL向上を促進する

- カンファレンスでは多職種で今後の方向性を検討一致させる

- 病棟や在宅で介護を担う家族や介護者とともにケア方法を検討する

- 退院に向けての環境調整は過不足なく行い地域スタッフにつなげる

- 記録や情報伝達は他職種が理解できる内容言葉で表現する

- 適正なリハサービスの向上のためにデータの蓄積検証に努める

- 教育体制を充実し質の高いリハサービスを提供する

業務内容

理学療法(PT)

理学療法では主に、運動療法、物理療法、装具療法などの治療を用い、身体機能や基本動作能力の改善を図ります。

一人ひとりの患者さんに対して客観的な評価に基づく最適な治療をチームで統一して提供しています。具体的には、筋力増強運動、関節可動域運動、疼痛緩和、寝返り・起き上がり・立ち上がりなどの基本動作練習、バランス練習、歩行練習、階段昇降・屋外歩行などの応用動作練習などを行っています。

必要に応じて、調節可能な長下肢装具・短下肢装具の使用、杖や歩行器などの最適な歩行補助具の選定、体重免荷式トレッドミル歩行、スリングなどの治療機器の使用、低周波治療器による機能的電気刺激なども実施します。

PT5か条

- 筋力・関節可動性・姿勢バランスなどの運動機能を回復させる

- 全身部位を観察し、不動による疼痛・虚血を予防・改善する

- 呼吸・循環機能を高め、社会生活に必要な体力の向上を図る

- 課題にそった運動学習を促し、実際的な基本動作能力を高める

- ADLの自立に向けて運動療法・物理療法・装具療法を駆使する

作業療法(OT)

作業療法では、主に上肢や手の機能の回復、食事・更衣・排泄・入浴などの日常生活活動の獲得や、社会適応能力・高次脳機能の回復を目的としています。

身体や精神機能の回復を促すとともに、残存機能を最大限に活用し、動作の工夫や福祉用具の使用などにより、身辺動作・家事動作の獲得、家庭・職場復帰を目指した治療を行います。

また自宅への退院前訪問や外泊訓練なども実施し、実際の住環境や生活状況に合わせたプログラムを設定し、必要に応じて住宅改修や福祉用具の提案も行います。

OT5か条

- ADLの実施状況を適切に評価し、生活機能向上につなげる

- 生活行為に活かせる上肢機能の再建を最大限に行う

- 認知・行為・心理的側面を包括的に評価し、生活行為との関連で介入する

- 適切な福祉用具等を活用し環境調整を行う

- 退院後の生活機能を見据えて、個別性のある支援を行う

言語聴覚療法(ST)

脳卒中などの後遺症で失語症、摂食・嚥下障害をきたすことがあります。

私たち言語聴覚士は発声・構音訓練や言語訓練によりコミュニケーション手段を確保し、円滑に会話ができるよう治療します。

また摂食・嚥下訓練により飲み込みの機能回復を援助し“食べる楽しみ”を提供できるように努めています。

なお、当院では嚥下造影(VF)および嚥下内視鏡(VE)を実施し、より質の高い評価、多職種によるアプローチを行っております。

ST5か条

- コミュニケーション機能の改善を図り、意思疎通の向上に努める

- 生活の場でコミュニケーション環境の調整を行い、社会参加を促す

- 嚥下機能を高め、経口摂取を目指す

- その人らしい食のありかたを提案し、安全で安心な食事のありかたを提示する

- 高次脳機能障害を理解し、生活の再構築に向けた介入をする